艾司唑仑 VS 阿普唑仑:别再混淆这两种助眠药!作用、适用人群及风险一文分清

面对入睡困难、夜醒频繁等睡眠问题,不少人会考虑借助助眠药物改善。在临床常用的苯二氮䓬类药物中,艾司唑仑与阿普唑仑因名称相近,常被误认为 “功效相似”,但二者在作用时长、核心适用场景及用药风险上差异显著。只有精准区分、合理选择,才能在改善睡眠的同时降低健康风险。

一、作用时长:短效助 “入睡”,长效保 “睡眠”

二者最核心的区别在于药物代谢速度(半衰期) 不同,直接决定了适用的睡眠问题类型:

阿普唑仑:短效起效,专攻 “入睡难”

属于短效苯二氮䓬类药物,服药后 15-30 分钟即可发挥镇静作用,半衰期约 12 小时(药物在体内代谢一半的时间)。

更适合入睡困难人群—— 比如躺下后翻来覆去 1-2 小时仍无法入眠,尤其适合因精神紧张、焦虑情绪引发的 “初期失眠”(如考前焦虑、工作压力大导致的睡前亢奋)。

艾司唑仑:长效维持,解决 “睡不稳、早醒”

半衰期约 24 小时,药效持续时间更长,不仅能帮助入睡,还能有效延长总睡眠时长、减少夜间觉醒次数。

更适合睡眠维持障碍人群—— 比如中老年人常见的 “早醒”(凌晨 3-4 点醒来后再也睡不着),或夜间频繁醒来(一夜醒 3 次以上),能更好地保障睡眠连续性。

二、核心作用:抗焦虑 VS 多效辅助,适用场景有侧重

除了助眠,二者的 “附加功效” 不同,需结合基础健康问题选择:

阿普唑仑:以 “抗焦虑” 为核心,兼顾助眠

其抗焦虑作用比镇静作用更强,对广泛性焦虑症(长期莫名紧张、担心)、惊恐障碍(突然发作的心慌、胸闷、濒死感)伴随的失眠效果更优;此外,也可用于酒精戒断期的焦虑、震颤等症状的辅助治疗。

简单说:若失眠是 “焦虑的副产品”,优先考虑阿普唑仑。

艾司唑仑:抗焦虑 + 抗惊厥,适合特殊人群

在抗焦虑、助眠的基础上,还具备明确的抗惊厥、抗癫痫作用,同时能缓解神经功能紊乱导致的肌肉紧张(如长期伏案后颈肩僵硬、紧张性头痛)。

特别适合:有癫痫病史且伴随失眠的患者,或因肌肉紧张、神经紊乱加重睡眠问题的人群。

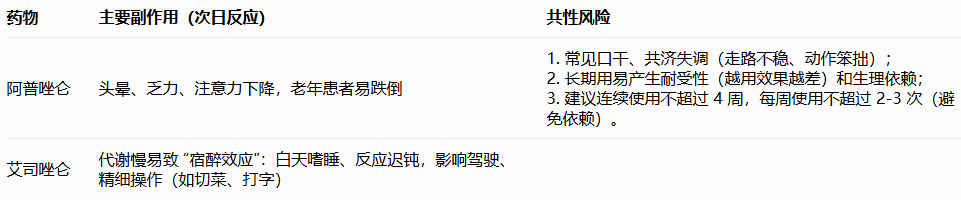

三、用药风险:副作用有差异,长期使用需警惕

二者均属于国家管控类精神药品,存在明确副作用和依赖风险,需重点关注差异:

尤其注意:艾司唑仑的 “宿醉效应” 更明显,服药后次日若需开车、操作机器或从事需高度集中的工作(如会计、高空作业),风险更高。

四、特殊人群用药:这些情况需 “减量” 或 “慎用”

并非所有失眠人群都适用,以下人群用药需格外谨慎,务必提前告知医生:

老年人:优先尝试非药物干预(如固定作息、睡前 1 小时不看手机、睡前泡脚等睡眠卫生调整,或深呼吸、冥想等放松训练);若必须用药,需从最低有效剂量开始,短期使用(避免加重认知障碍、增加跌倒风险)。

肝肾功能不全者:药物代谢和排出能力下降,易导致药物在体内蓄积,加重副作用,需在医生指导下调整剂量(通常需减量)。

呼吸系统疾病患者:如慢性阻塞性肺病(COPD)、哮喘患者,两类药物均可能抑制呼吸中枢,加重呼吸困难,需慎用或禁用。

五、3 个关键用药原则:避免误区,安全助眠

绝对遵医嘱,不自行选药 / 加量:二者均为处方药,需医生根据失眠类型(入睡难 / 早醒)、是否有焦虑 / 癫痫等基础病、肝肾功能等综合判断,切勿凭 “他人经验” 或 “药店推荐” 自行购买使用。

服药不饮酒,停药需 “慢减”:酒精与药物会叠加中枢抑制作用,可能导致呼吸抑制、昏迷等严重风险;停药时需逐步减量(如每周减 1/4 剂量),突然停药可能引发 “反跳性失眠”(比之前更严重的失眠)或戒断反应(心慌、手抖、焦虑)。

失眠超 2 周,先查病因:若失眠持续超过 2 周,或伴随明显情绪低落、体重下降、心慌等症状,可能是抑郁症、甲状腺功能异常等疾病的信号,需先就医明确病因,而非单纯依赖助眠药。

睡眠健康是整体健康的 “基石”,助眠药物只是短期干预手段。科学区分药物差异、严格遵循医嘱,结合生活方式调整,才能真正找回 “安稳好眠”。

重要提醒:本文科普内容仅为知识参考,不构成用药建议。如存在睡眠问题,请及时就医,在专业医生指导下制定个体化方案,切勿盲目自行用药!